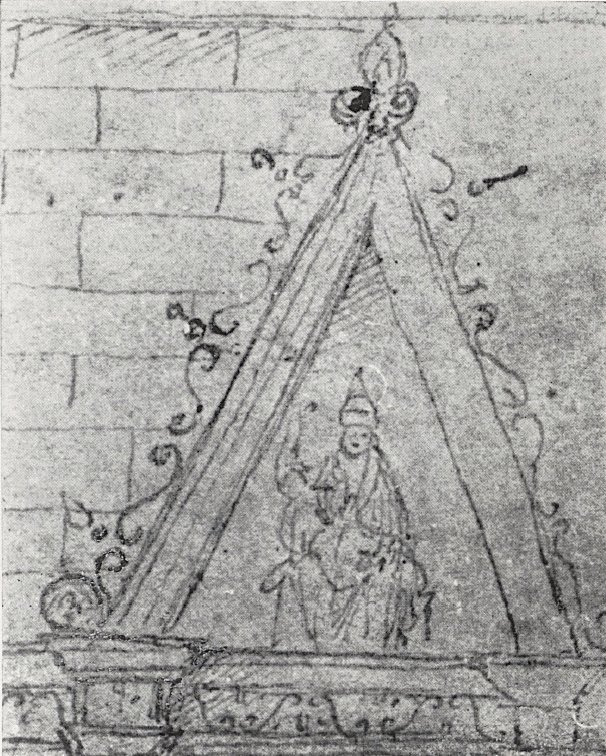

Quelle: Rothschild-Album I, fol. 12, Paris, Musée du Louvre, Département des arts graphiques

Datierung: ca. 1506–1507

Format: Architekturskizze mit Figureneinsatz

Beschreibung des Bildinhalts

Das Blatt zeigt eine architektonisch gegliederte Fassadenplanung mit figürlicher Gestaltung im Zentrum eines Giebelfelds. In einer dreieckigen Aedicula sitzt eine frontal ausgerichtete männliche Figur auf einem Thron. Die Figur ist groß proportioniert, zentral ausgerichtet und durch eine auffällige Kopfbedeckung (vermutlich Mitra oder Tiara) hervorgehoben. Besonders markant ist eine dunkel schraffierte Zone im unteren Gesicht, die sich deutlich von der Umgebung abhebt – eine visuelle Andeutung eines Bartes.

Zuschreibung, Datierung und Kontext

Die Zeichnung steht im Zusammenhang mit Michelangelos Tätigkeit für Papst Julius II., insbesondere mit dem verlorenen Bronze-Standbild, das von 1506 bis zur Zerstörung 1511 über dem Hauptportal der Basilika San Petronio in Bologna installiert war. Die Datierung um 1506/07 wird durch stilistische Merkmale und die Planungsphase der Fassade bestätigt.

Norbert Huse schreibt hierzu:

„Geblieben ist nichts von ihr. […] Eine Nachzeichnung ist meines Wissens bisher nicht aufgetaucht.“

(Huse, „Ein Bilddokument zu Michelangelos Julius II. in Bologna“, Miszellen, S. 355–358)

Diese Zeichnung wäre damit ein potenzielles visuelles Echo der verlorenen Statue – oder Teil des gestalterischen Umfelds ihres architektonischen Rahmens.

Ikonografische Analyse: Identifikation der Figur

a) Papstikonografie

- Die dargestellte Figur zeigt Merkmale päpstlicher Repräsentation: zentrale Platzierung, Thronsitz, repräsentative Kopfbedeckung, segnende oder richtende Geste.

- Der architektonische Kontext (Portalzone einer Kirche) spricht für eine öffentliche, herrschaftliche Figur – nicht für ein allegorisches oder anonymes Motiv.

b) Bezug zu Julius II.

- Die Zeichnung entstand zeitgleich mit dem Auftrag an Michelangelo für das Julius-II.-Standbild in Bologna.

- Julius II. war zum Zeitpunkt der Zeichnung bereits seit 1503 Papst, hatte 1506 die Stadt Bologna erobert und galt als dominierende Machtfigur in Mittelitalien.

- Eine Darstellung von San Petronio als Lokalheiliger wäre möglich, doch nicht mit Mitra, Thronhaltung und Bart.

Die Figur kann daher mit hoher Wahrscheinlichkeit als Julius II. interpretiert werden, insbesondere im architekturikonographischen Zusammenhang mit dem Hauptportal von San Petronio.

Der Bart – ein ikonographisches Indiz mit offener Chronologie

a) Darstellung

- Die Gesichtspartie ist zeichnerisch dunkler ausgeführt – besonders im Bereich von Kinn und Wangen.

- Diese Schraffur ist nicht durch Lichtsetzung bedingt, sondern suggeriert eine bewusste physiognomische Charakterisierung: Ein Bart ist wahrscheinlich intendiert.

b) Historische Einordnung

- Die Standardnarration der Kunstgeschichte datiert Julius’ Bart auf Juni 1511 bis März 1512 – als Zeichen päpstlicher Buße nach der Rückeroberung Bolognas durch die Franzosen.

- Diese Datierung basiert primär auf der Wirkung von Raffaels bärtigem Julius-Porträt in der National Gallery London.

Doch:

Es gibt keinen gesicherten Beleg dafür, dass Julius II. vor 1511 durchgehend glattrasiert war.

Die Formulierung „ließ sich den Bart wachsen“ in zeitgenössischen Texten verweist auf eine Bedeutungszuschreibung, nicht auf die erstmalige Existenz eines Bartes.

Dieses Dokument könnte somit eine frühere Phase bärtiger Darstellung Julius’ II. bezeugen – sei es aus realer Erscheinung oder als ikonographische Zuschreibung von „alttestamentarischer Autorität“ (ähnlich wie Prophetenbilder der Zeit).

Der Bart ist also kein Widerspruch – er ist ein Hinweis. Eine Inszenierung von Macht, Buße und Legitimität. Keine Heiligengeschichte, sondern politische Bildpolitik im Zeitalter der Renaissance.

Künstlerische und politische Bedeutung

Die Zeichnung ist mehr als eine Architekturstudie: Sie zeigt die strategische Integration personalisierter Repräsentation in den städtischen Raum.

Ein bärtiger Julius II. über dem Portal von San Petronio wäre:

- ein Zeichen von geistlicher Souveränität über die Stadt

- eine Anspielung auf die Tradition alttestamentarischer Führerfiguren (Mose, Aaron)

- eine bewusste Distanzierung vom Borgia-Papsttum Alexanders VI., das Luxus und Weltlichkeit verkörperte

Er trug den Bart nicht, um zu trauern – sondern um zu herrschen

Die thronende, bärtige Figur auf Blatt 12 des Rothschild-Albums ist mit hoher Wahrscheinlichkeit als Papst Julius II. zu deuten. Die Bartdarstellung ist historisch plausibel und künstlerisch bedeutend – entweder als Ausdruck einer früheren, bislang unbeachteten Phase der bärtigen Repräsentation oder als ikonografisches Symbol von Autorität und asketischer Selbstbindung, wie es auch in Michelangelos Skulpturensprache zu finden ist.

Damit wäre dieses Blatt:

- das früheste erhaltene Bildzeugnis einer bärtigen Julius-II.-Darstellung,

- ein möglicher visueller Vorläufer des verlorenen Standbilds,

- und ein wichtiger Baustein für die Rekonstruktion von Michelangelos politischer Bildsprache.